Meu céu azul nos dias nublados

Ahhh, saúde mental. Demorou, mas aqui estou pra falar de você.

Não, profissionalmente. Claro, não sou da área e nem conheço os pormenores desse campo profissional. Por isso mesmo, me abstenho de dar declarações ou de escrever sobre. Acontece que eu tenho um monte de gente do meu ciclo — de irmã à filha adotiva — que fez da saúde mental sua vida profissional e intelectual. Então, não só ouço muito sobre o assunto, como também fico ligada às questões de cunho social que a saúde mental aborda.

A Nathi, por exemplo, é terapeuta ocupacional na rede CAPS. A Mari, entre tantas outras coisas, tem um trabalho de formação para egressos do sistema carcerário, que mistura culinária e psicologia, para trazer esse pessoal de volta ao mercado de trabalho. Diferentes gerações. E ambas compromissadas em garantir que a saúde mental faça parte da integração do indivíduo à sua própria condição de “ser” humano. O trabalho delas é super interessante, porém esse não é meu ponto de vista hoje.

Hoje, eu falo de um campo pessoal. A minha relação com a saúde mental: como esse tema faz parte da minha vida e como demorei pra me aceitar como paciente. E, pra finalizar, sobre a diferença que fez na minha qualidade de vida, o dia em que eu finalmente aceitei.

Então vamos lá. Vou tentar ser sucinta e já adianto que o final feliz vem medicado.

Isso é coisa de…

Você já assistiu a um filme chamado “Real Women Have Curves”? (“Mulheres Reais Têm Curva?)

Esse filme retrata a vida de uma jovem mexicano-americana e seus conflitos para se encaixar em duas culturas tão próximas e tão distantes. Todos os pontos do filme são válidos e são apresentados de forma gostosa de assistir. Porém, foi um deles que me tocou de forma diferente: a relação da personagem central com sua família, mais especificamente com as mulheres dela — a influência dessas mulheres na formação dela e a relação entre o que “se espera da” e o “ser a”.

Em vários momentos do filme, eu ouvi minha mãe; em outros, minha avó. Assisti a outras pessoas interpretarem cenas como se tivessem sido tiradas de uma tarde da minha adolescência, entre café e bolo de cenoura. Ainda que o cenário fosse diferente e que minhas condições socioeconômicas tenham sido mais privilegiadas que as da personagem, houve ali, na história da vida dela, muitos momentos que bateram com a minha.

O fato é (e sejamos francas): mulheres latinas são super “judgy” e competitivas. Para o bem e para o mal.

E foi nesse contexto, que nasceu minha primeira perspectiva sobre saúde mental:

- Depressão é coisa de gente infeliz.

- Ansiedade é falta de ter o que fazer.

- Problemas relacionados à atenção: é coisa de criança sem limites.

- Terapeuta é coisa de quem tem dinheiro sobrando.

- Remédio pra “cabeça” é coisa de louco.

E assim, fui crescendo. Me desenvolvendo. Me separando das minhas primeiras referências e entrando no mundo com cara e coragem. Vieram hormônios, viagens, faculdade, mudanças, primeiros empregos, grandes paixões e desilusões amorosas proporcionais, crises políticas, crises econômicas, crise climática, pagamento atrasado, imposto. Veio vida de imigrante, filho, mais hormônios, hormônios diferentes e… o baile continua.

É interessante analisar a diferença de nuance entre as expressões “se espera da” e “ser a”, principalmente no contexto da expectativa versus realidade feminina. Em “o que se espera da mulher”, o artigo definido “a” (precedido pela preposição “de”, que contrai com ele formando “da”) atua para generalizar, apontan

Ajuda do Gemini para o meu prompt.

do para a mulher como categoria ou arquétipo social sobre o qual recaem as expectativas. Ou seja, ele define o alvo das normas. Por outro lado, em “o desafio de ser a mulher real”, o artigo “a” isolado cumpre uma dupla função: mantém a definição do sujeito (aquela pessoa específica) e, ao mesmo tempo, ao ser justaposto à palavra “mulher”, reforça a ideia de unicidade e de essência— a de ser A própria realidade que desafia a expectativa genérica. Assim, a presença do artigo “a” em ambas as frases é crucial: primeiro, delimita a categoria (“a” esperada) e, em seguida, define a individualidade que emerge (“a” que realmente é), transformando-se num marcador sutil, mas potente, da tensão constante entre a norma social e a identidade feminina particular.

Maria, Maria …

Sabia que o nome Maria é o mais popular entre as mulheres no mundo? E eu, que, profissionalmente, assino Gabi, de Gabriela, nasci Maria, numa família de Marias, assim como tantas milhares de outras por aí.

Foi durante essas fases da vida que comecei a perceber algo fora do equilíbrio. Às vezes, me batia uma sensação de estranheza diante do mundo, uma sensação fora do lugar que eu não sabia explicar, que não era tristeza, mas que me tirava a vontade. Enquanto isso, do lado de fora, meu processo de nacionalização americana prosseguia.

Foi um período nebuloso pra Maria em mim, com emoções à flor da pele e muitos ajustes, entre eles a prescrição da sertralina. E, ainda, uma pandemia global e eu finalmente estabelecendo uma conexão com uma profissional de saúde mental — aka terapeuta.

Entre Maria e Gabi, porém, ecoavam: “remédio é coisa de gente louca”, “depressão coisa de quem não tem o que fazer”, blá-blá-blá. Na primeira oportunidade, quando tudo parecia ajustado, eu parava de tomar o “meu remédio”. Por quê? Porque sim, eu não estava triste, deprimida ou sem o que fazer. E, portanto, não preciso/ava do remédio.

Até que… assim como um dominó, minhas emoções desmoronavam: uma a uma.

Foram longas conversas com a minha terapeuta e com o meu farmacêutico favorito, e algumas mais curtas com o meu médico-geral, que foi quem me prescreveu o medicamento, até que eu finalmente quebrei com as “coisas de” que me prendiam.

Tudo de que eu precisei foi olhar para a minha própria situação sob outra perspectiva. Uma perspectiva que 1. não vilaniza o uso de drogas para uma melhor qualidade de vida; e que 2. não olha para a saúde mental como uma “coisa de”.

É possível, sim, ser feliz, mesmo vivendo com sintomas que me colocam na caixinha da depressão e da ansiedade. Assim como é possível para uma pessoa com outra doença crônica (como, por exemplo, colesterol, diabetes, hipertensão) viver plenamente, administrando sintomas com remédios e fazendo boas escolhas no seu dia a dia.

Ou seja, eu sou doente mental (acho que assim não pode mais falar)… ok. Consultei o Gemini e o correto é: pessoa com transtorno mental. Sou mesmo. Sou, sim. Más controlada.

A flibbertigibbet! A will-o’-the-wisp! A clown!

How do you solve a problem like Maria? How do you catch a cloud and pin it down? How do you find the word that means Maria? A flibbertigibbet! A will-o’-the-wisp! A clown!

Many a thing you know you’d like to tell her, Many a thing she ought to understand. But how do you make her stay And listen to all you say? How do you keep a wave upon the sand?

Oh, how do you solve a problem like Maria? How do you hold a moonbeam in your hand?

from the song Maria, on The Sound of Music.

Como resolver um problema como Maria? Como pegar uma nuvem e prendê-la? Como encontrar a palavra que signifique Maria? Uma tagarela! Um fogo-fátuo! Uma palhaça!

Tanta coisa que você gostaria de dizer a ela, Tanta coisa que ela deveria entender. Mas como fazê-la ficar E ouvir tudo o que você diz? Como manter uma onda na areia?

Ah, como resolver um problema como Maria? Como segurar um raio de luar na sua mão?

Azul como o céu que me encanta

Eu tenho um tio que me apelidou de Bicho Grilo – Bêgê – pra simplificar. A razão dele era simples: eu sou um ser da paz, que prefere soluções mais naturais às criadas laboratorialmente, e tenho um estilo meio “hippie de ser“. Eu gosto de uma graminha, porém minha maior droga se chama FAST-FOOD: amo batata frita, bacon e Big Mac. Eu dificilmente tomo remédio pra qualquer coisa, o que acaba sendo ótimo, porque quando eu preciso mesmo, eles fazem efeito rapidinho.

Reparou que batata frita, bacon e Big Mac começam com a letra B? Então, outro grande vício que eu tenho é um cara chamado Barret, que, assim como “boys”, também começa com B. Ocorre que ele é farmacêutico e meu marido. E daí, quando eu “sem querer” (querendo) parava de tomar o meu remédio (a sertralina), ele manjava.

Isso porque a sertralina (um inibidor seletivo da recaptação de serotonina – ISRS) modula a ação da serotonina no cérebro. A serotonina é um neurotransmissor fundamental no sistema nervoso central, atuando como um maestro químico para regular o humor, o bem-estar, o sono e o apetite. Em certas condições, observa-se uma diminuição na disponibilidade dessa substância nas sinapses. E é aí que entra a sertralina, bloqueando a reabsorção da serotonina de volta para o neurônio que a liberou. Ao impedir essa recaptação, o medicamento eleva a concentração e prolonga a ação da serotonina no espaço sináptico, ajudando a restaurar o equilíbrio químico e a aliviar os sintomas associados à deficiência desse neurotransmissor.

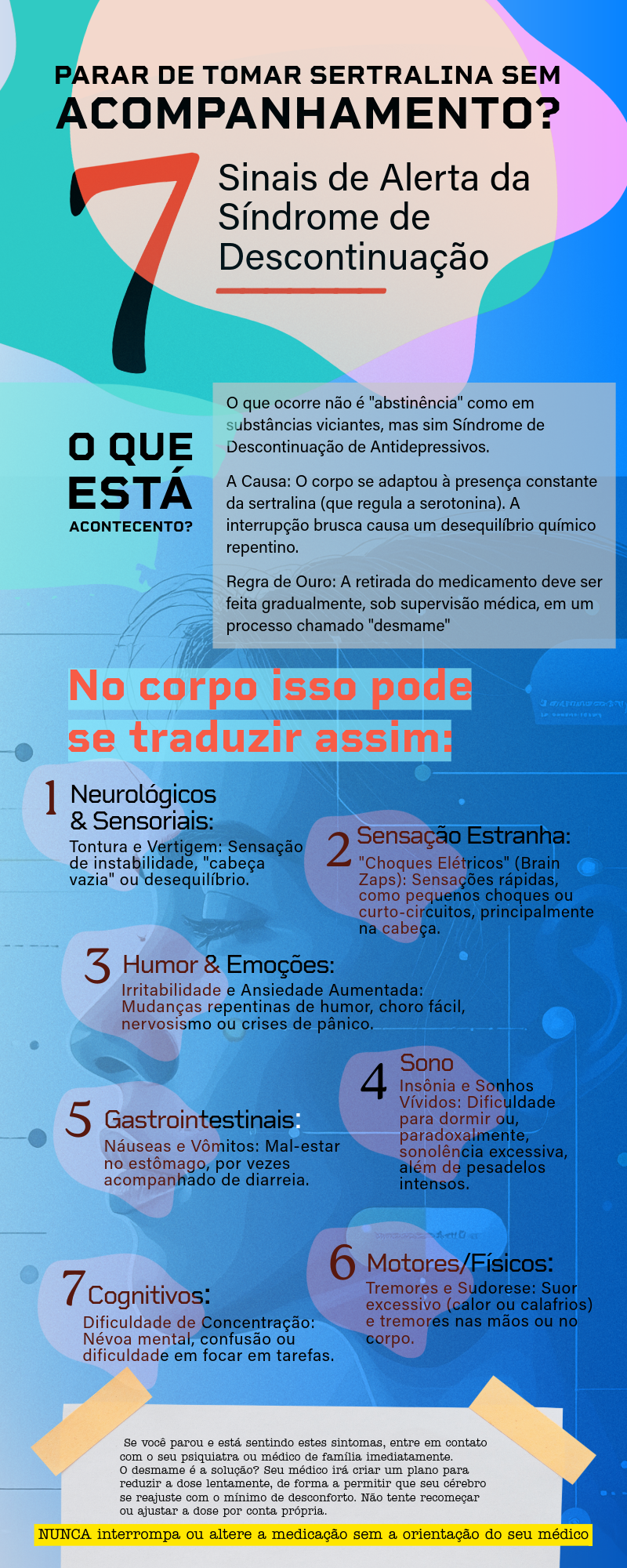

E aí, como você pode ver no quadro ao lado, esse desequilíbrio repentino pode causar sintomas que vão de “sensação estranha” a tremores e sudorese excessiva. No meu caso, os sintomas 3 e 7 apareciam no intervalo de semana, e o sintoma 1 geralmente aparecia quando me esquecia por dois dias consecutivos. É assim, rapidinho.

Lembra que eu citei o dominó? Pois bem, o ciclo começa com a prescrição da sertralina para regular algo que, por diversas condições, se desregulou. Nesse caso, uma química importante que atua no nosso sistema cerebral. Uma vez que a química está regulada, a gente (paciente) passa a se sentir melhor. A vida fica mais colorida, a gente tem mais disposição e foco, e aquelas emoções intrusivas deixam de pipocar no seu dia. Contente, a gente entra em conflito com a medicação, afinal, “remédio é coisa de”. E, assim, vamos esquecendo de tomar, esquecendo, esquecendo… Vem um resfriado, uma dor de cabeça. Passam uns dias. Daí, um dia, o céu amanhece nublado; vem um dia mais friozinho. Chove. E… do nada, você está chorando no meio do banho. E, na ensolarada manhã seguinte, quer dormir até anoitecer.

Quando eu digo “meu céu azul”, estou fazendo uma alusão ao tom azul do meu comprimido, que é como o de um dia ensolarado. E a maior parte do meu “desequilíbrio” ocorre entre novembro e março, quando, onde eu moro, a temperatura fica em torno de 0 graus. Dias curtos, noites longas. Não por acaso, eu deixava de tomar meu remédio justamente nos meses de verão por aqui, quando os dias terminam depois das 21 horas.

Enfim, não quero, com esse texto, glorificar nada que tenha a ver com a saúde mental, nem o papel que os medicamentos desempenham no seu tratamento. Porém, ao escolher compartilhar a MINHA experiência, quero chamar a atenção para estereótipos e para a presença subliminar desses ao longo da nossa formação e para a forma como vemos o mundo. Por conta de meus próprios pré-conceitos, eu teimei contra meu tratamento. Precisei mudar minha perspectiva pra entender melhor minha própria condição (doença). Hoje, com o envolvimento de TRÊS profissionais da saúde, entendo que meu remédio é fundamental para a minha qualidade de vida.

E assim eu sigo na paz de quem sabe que está fazendo o que pode, como pode, onde pode e com quem pode. Sem amarras, mas medicada.

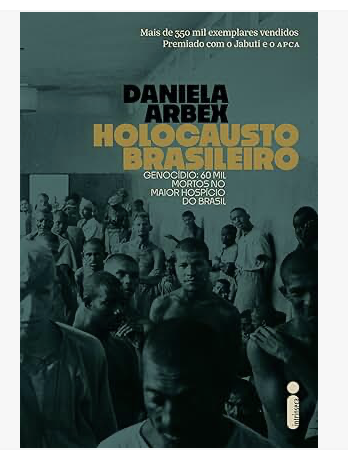

Eu não prescrevo nada, mas posso indicar literatura. Então aqui vão três livros que fizeram uma diferença tremenda pra minha perspectiva sobre saúde mental; e sobre como eu falo e apoio causas relacionadas à luta antimanicomial e ao acesso ao cuidado e ao acompanhamento profissionais para todas as camadas socioeconômicas. Os três são documentos investigativos escritos por jornalistas. Histórias reais, de investigações reais, com personagens, checagem e todo o borogodó que envolve um trabalho de apuração jornalística.